Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.

Marie Curie

Aktuelle Forschungsprojekte

Derzeit werden bei uns im Einzelnen die im Folgenden aufgelisteten Forschungsprojekte bearbeitet.

Motivation

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden Bayes‘sche Verfahren verwendet, um Zuverlässigkeitsanalysen bei einzelnen Verpressankern (individuelles Modell) und Verpressankergruppen (hierarchisches Modell) zu ermöglichen und Unsicherheiten zu quantifizieren. Aufgrund derer sieht die Norm es vor, dass jeder Verpressanker hinsichtlich seiner Bemessungslast geprüft wird. Diese Messdaten werden allerdings abseits der Validierung selten weiter verwendet.

Methodik

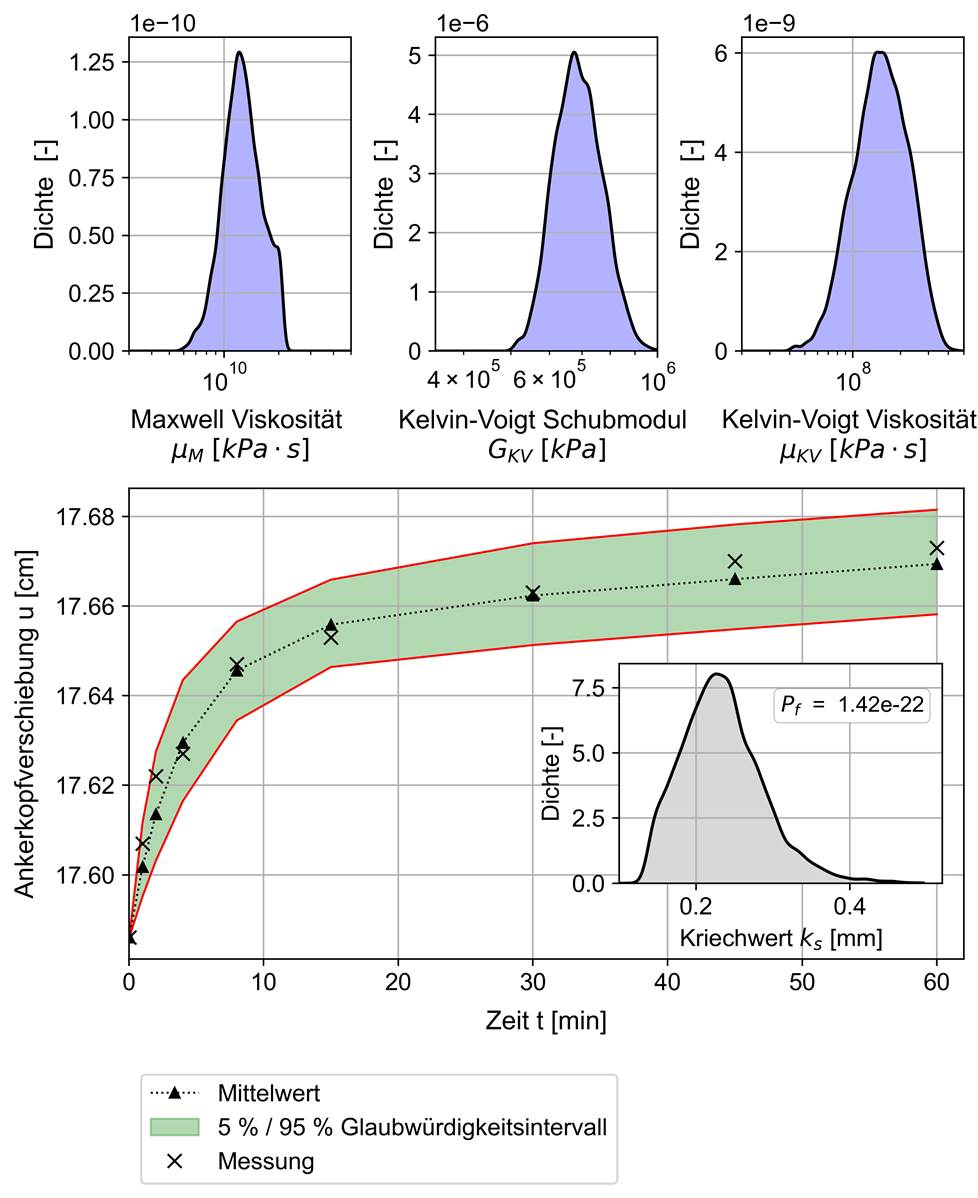

Bayes Theorem ermöglicht es, die Verteilungsfunktion (posterior) von unbekannten Parametern auf Basis von Vorwissen (prior) und Daten zu berechnen. Die hier präsentierte Methode ist rein datenbasiert. Die posterior-Verteilung wird folglich für rheologische Baugrundparameter eines analytischen Modells nach Montero-Cubillo (2020) berechnet, das die Ankerkopfverschiebung über die Zeit abbilden kann. Mittels des analytischen Modells und der posterior-Verteilung kann die posterior-predictive Verteilungsfunktion berechnet werden (Abb. 1). Die Versagenswahrscheinlichkeit des Ankers wird hier anhand der Kriechmaßverteilung der posterior-predictive evaluiert, da sich der Anker ab einem Kriechmaß von 2 mm geotechnisch im Versagenszustand befindet.

Abb. 1: Posterior (oben) & Posterior Pre-dictive Verteilungsfunktionen mit Kriechwertverteilung (unten) für einen Anker, 100 % Belastung, Individuelles Modell

Im individuellen Modell wird die posterior-Verteilungen der Unbekannten direkt berechnet. Im hierarchischen Modell wird die gemeinsame Verteilungsfunktion der Unbekannten für eine Gruppe anhand der Hyperparameter (Mittelwert und Standardabweichung) berechnet.

Ergebnisse

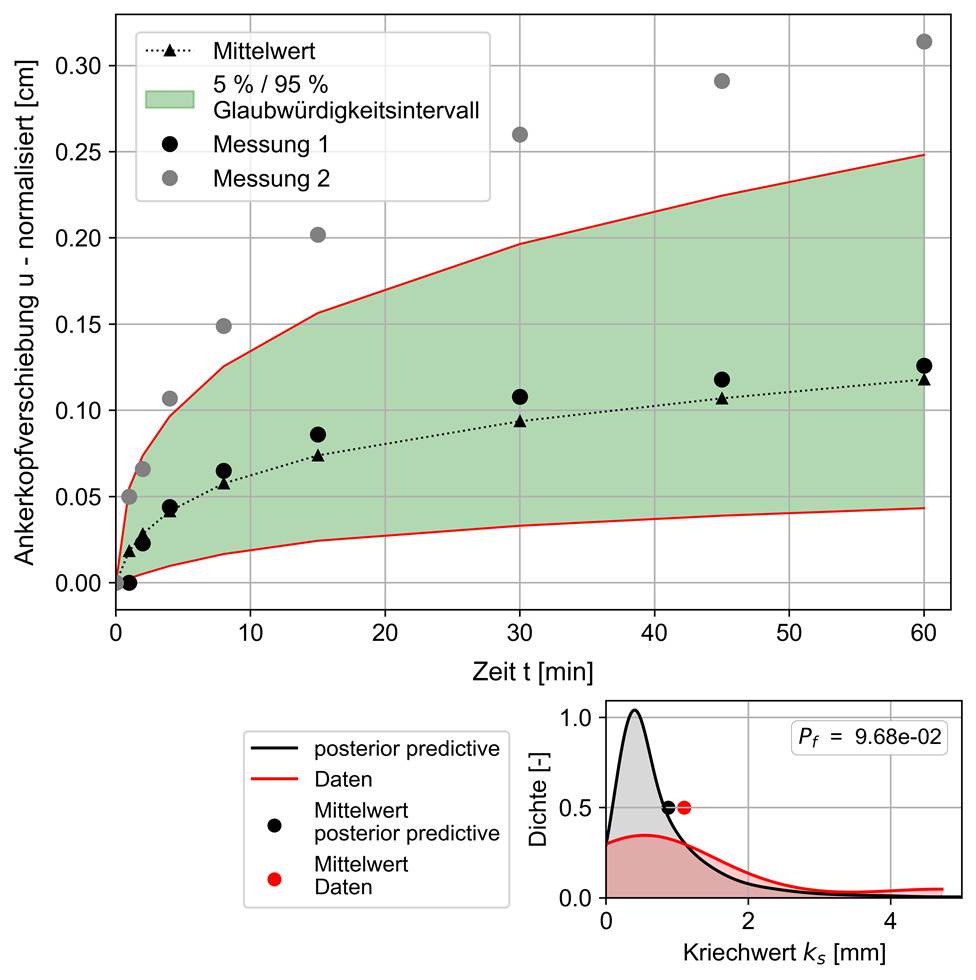

Das individuelle Modell ermöglicht die Schätzung der Versagenswahrscheinlichkeit eines einzelnen Ankers in Anbetracht der gesamten Mess- und Modelunsicherheit. Das hierarchische Modell betrachtet ganze Ankergruppen. Somit lässt sich hier die Versagenswahrscheinlichkeit einer Ankergruppe berechnen, wobei Unsicherheiten wie räumliche Variabilität zusätzlich mit berücksichtigt werden. Die posterior-predictive des hierarchischen Modells ist in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2: Posterior-predictive Verteilungs-funktion mit Kriechwertverteilung für ei-nen Anker, 100 % Belastung, Hierar-chisches Modell

Auf Basis des hierarchischen Modells kann die Wahrscheinlichkeit einzelner Daten geschätzt werden, z. B. ob es sich um statistische Ausreißer handelt (vgl. Messung 1 zu Messung 2). Abgesehen von der Versagenswahrscheinlichkeit des Ankers kann auch der Mehrwert von zusätzlichen Daten abgeschätzt werden, da sich die posterior für viele Daten nicht mehr von der Datenverteilung unterscheidet.

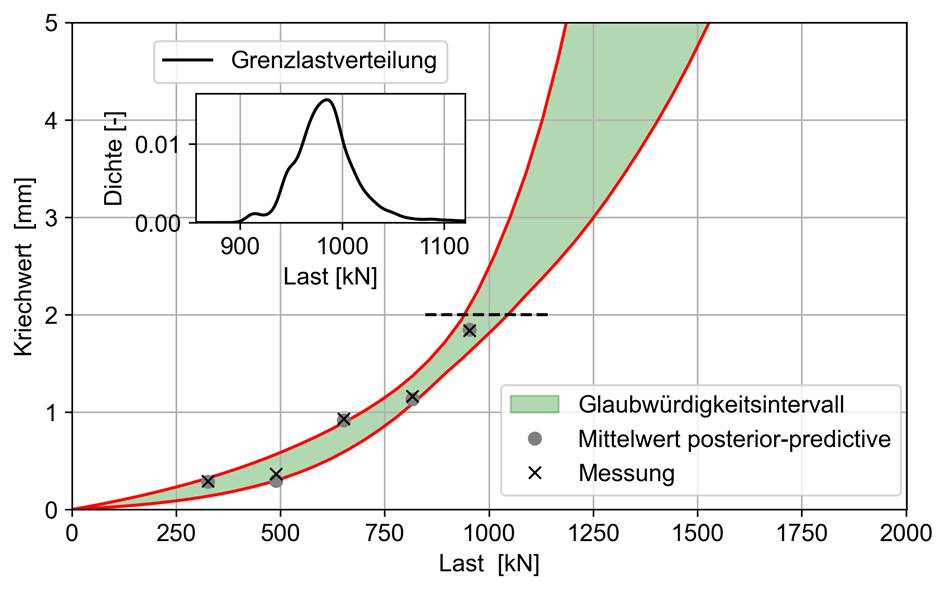

Abb. 3: Extrapolation der posterior-predictive zur Abschätzung der Grenztragfähigkeitsverteilung eines einzelnen Ankers, Individuelles Modell

Ein weiteres Ziel soll es sein, die Inferenz auf die Schätzung der geotechnischen Grenztragfähigkeit auszuwieten. In Abb. 3 sind erste Ergebnisse einer solchen Extrapolation auf Basis einer non-physikalischen Exponentialfunktion zu sehen. Jeder Verpressanker sollte der Literatur nach eine exponentielle Kriechmaßentwicklung mit zunehmender Last aufweisen. Folglich funktioniert diese Extrapolation nur, wenn auch wirklich ein exponentieller Trend zu beobachten ist.

Ausblick

Aktuell werden unterschiedliche Berechnungsalgorithmen, Kovarianzmodelle und Datenbasen untersucht. Die statistischen Modelle werden im Rahmen von Variantenstudien verglichen. Das Ergebnis wird bei großen hierarchischen Modellen unter anderem durch Monte-Carlo Fehler, kleine effektive Stichprobenmengen und Konvergenzprobleme negativ beeinflusst. Die berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten sollen mit Ankerabnahmeprüfungen validiert werden. Das Konzept soll auf eine ganzheitliche Zuverlässigkeitsanalyse einer verankerten Stützkonstruktion ausgeweitet werden.

RES:Z - Verbundvorhaben: IWAES - Integrative Betrachtung einer nachhaltigen Wärmebewirtschaftung von Stadtquartieren im Stadtentwicklungsprozess

Die Forschungsprojekte der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Stadtquartiere für die Zukunft – RES:Z“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erarbeiten Konzepte für den ressourceneffizienten Umgang mit Wasser, Fläche, Stoffströmen, Energie und Stadtgrün in urbanen Gebieten. Das Ziel ist eine integrative Planung und ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Management von Stadtquartieren mit Beteiligung und Abstimmung aller relevanten Akteuren.

Das inter- und transdisziplinäre Verbundprojekt IWAES verfolgt das Ziel, durch einen innovativen, ganzheitlichen Ansatz Infrastruktursysteme der Siedlungswasserwirtschaft zur Ein- und Ausspeicherung von Wärme- und Kälteenergie innerhalb eines Stadtquartiers unter integrativer Betrachtung von Stadtentwicklungsprozessen zu adaptieren, um so die Grundlage für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt im urbanen Umfeld zu schaffen.

IWAES stellt die zentralen Themen der Richtlinie „Ressourcen-effiziente Stadtquartiere für die Zukunft“ Wasserwirtschaft und Flächennutzung in den Fokus der Bearbeitung. Hierbei sind folgende Fragestellungen zu beantworten:

- Kann durch eine technische und stadtplanerische Optimierung ein ausgeglichener Wärme-/Kältehaushalt

innerhalb eines Stadtquartiers erreicht werden? - Wie sieht eine effiziente und technisch realisierbare Infrastruktur zur Verteilung und Speicherung der

Wärmeenergie unter Nutzung der Konstruktionen des Siedlungswasserbaus aus?

Das Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) übernimmt im Rahmen dieses Projektes die Gesamtkoordination sowie die Modellierung des Wärmeverbundnetzes nebst den Detailuntersuchungen des adaptierten thermisch aktivierten Hybridkanals.

Förderkennzeichen

033W106A (IWAES)

033W106AN (IWAES II)

Laufzeit

01.04.2019 bis 30.09.2022 (IWAES)

01.11.2022 bis 31.10.2024 (IWAES II)

Bearbeiter

Till Kugler / Matin Liaghi

VISSKA - Messung, Modellierung und Bewertung der Vibrationsrammung in Bezug auf Installation, Schallemissionen und Auswirkungen auf Schweinswale im Offshore-Windpark KASKASI II

Zusammen mit den vier Projektpartnern knüpft das Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) mit diesem Vorhaben an jahrelange Forschung im Bereich der Vibrationsrammung als Gründungsmethode für Offshore-Fundamente im Labor und in Feldversuchen an. Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass das Installationsverfahren das Potenzial hat, sowohl die Unterwasserschallemissionen als auch die Installationsdauer zu verringern. Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, auf den vorliegenden Ergebnissen aufzubauen und diese um weitere Erkenntnisse zu ergänzen. Langfristig soll die neuartige Gründungsmethode als eine schallärmere und naturverträglichere Alternative zum bisher genutzten Impulsrammverfahren etabliert werden.

Das Projekt wird begleitend zur Errichtung des Offshore-Windparks „KASKASI II“ durchgeführt. Durch die Entwicklung und Validierung von Prognosemodellen zur Einbringbarkeit und zur Schallentwicklung sowie durch die Untersuchung der Reaktion von Schweinswalen auf den Dauerschall soll die Überführung des neuartigen Installationsverfahrens in den Stand der Technik ermöglicht werden.

Zentrales Ziel des vom Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) bearbeiteten Teilvorhabens ist die Fortentwicklung und Validierung eines numerischen Simulationsmodells, das durch eine physikalisch begründete Modellbildung die Ermittlung und Prognose des Eindringverhaltens sowie der dabei entstehenden Unterwasserschallemissionen bei der Vibrationsrammung von Monopiles bei zukünftigen Windpark-Projekten unter Berücksichtigung der standortspezifischen Baugrundverhältnisse und der gewählten Herstellparameter ermöglicht.

Förderkennzeichen

03EE3043D

Laufzeit

01.01.2021 bis 30.04.2023

Bearbeiter

Shreyas Giridharan / Sujith Gowda / Bastian Hoffmann

Motivation

Das axiale Trag- und Verformungsverhalten von Pfahlgruppen ist maßgeblich von der Wechselwirkung der Pfähle untereinander abhängig. Die Pfahl-Pfahl-Interaktion führt in Abhängigkeit der geotechnischen und geometrischen Randbedingungen dazu, dass sich die setzungsabhängigen Widerstände der Gruppenpfähle – abhängig von ihrer Position in der Pfahlgruppe – deutlich von dem eines korrespondierenden, unbeeinflussten Einzelpfahls unterscheiden.

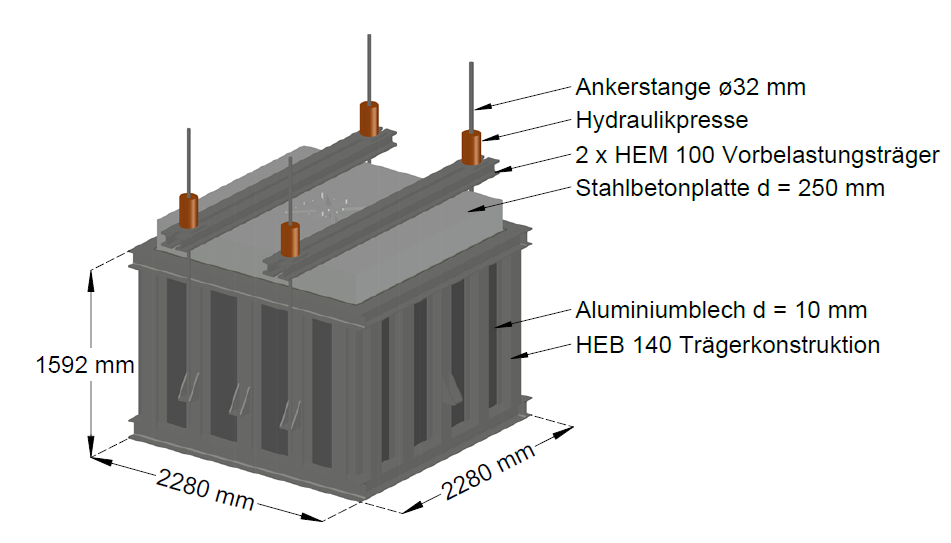

Abb. 1: Calibration Chamber des IGS für Versuche an Verdrängungspfahlgruppen

Versuchsstand

Zur experimentellen Untersuchung des Gruppentragverhaltens von Verdrängungspfählen in nichtbindigem Boden wurde am IGS eine CalibrationChamber (Abb.1) konzipiert, die es ermöglicht, für ein in-situ herrschendes Spannungsniveau das Interaktionsverhalten von gerammten und monoton eingedrückten Verdrängungspfahlgruppen im Modellmaßstab zu untersuchen (Abb.2).

Abb. 2: Statische Probebelastung an einer 3 x 3 Verdrängungspfahlgruppe in der IGS Calibration Chamber

Ergebnisse

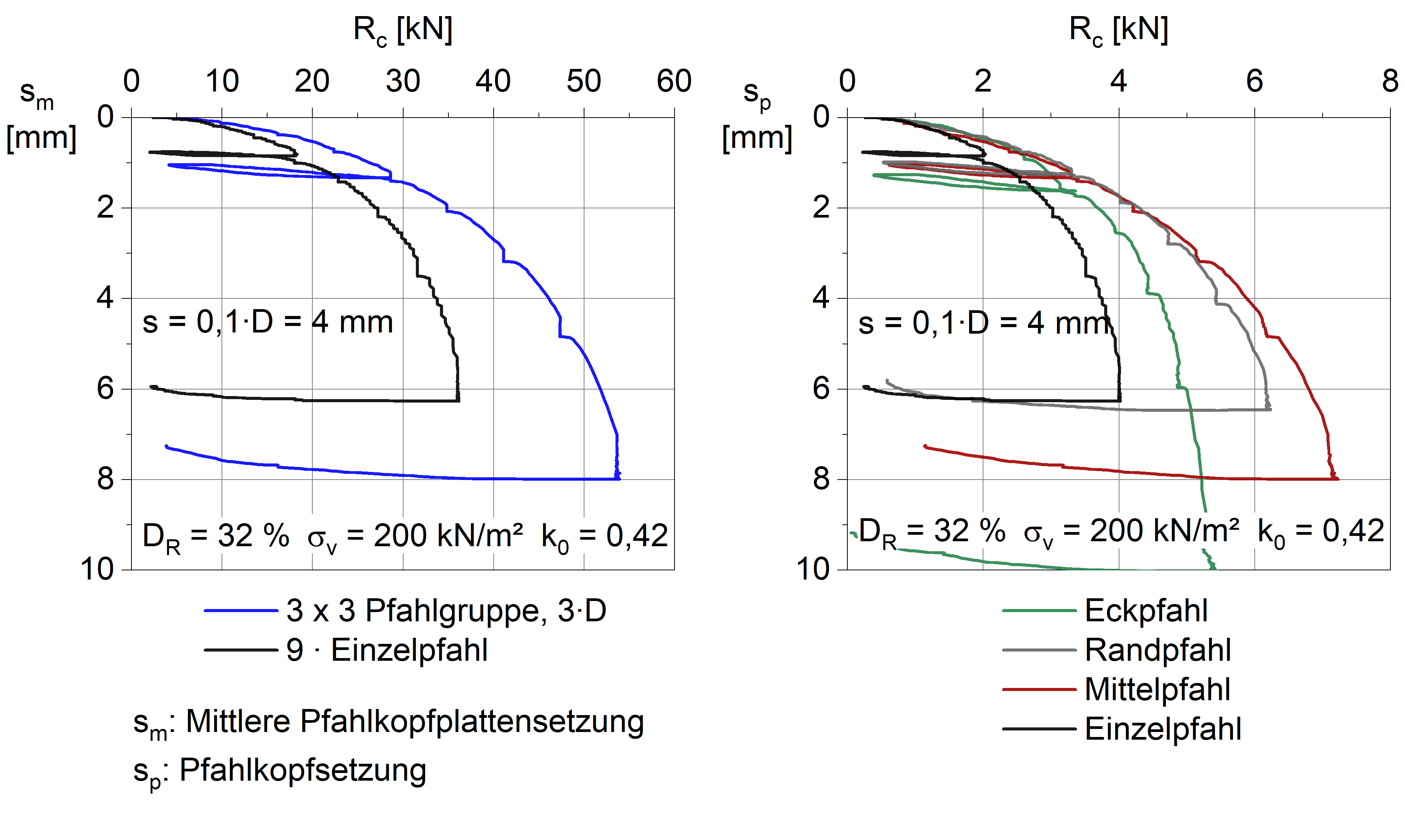

Exemplarisch ist für eine Gruppe von 3x3 Rammpfählen mit a=3∙D die resultierende Widerstands-Setzungslinie in Abb.3 (links) dargestellt. Abb.3 (rechts) zeigt den axialen Widerstand der Gruppenpfähle und des unbeeinflussten Einzelpfahls. Das erhöhte Spannungsniveau innerhalb der Pfahlgruppe führt bei einer Grenzsetzung von s=0,1∙D zu erhöhten Widerständen der Gruppenpfähle, die deutlich über dem des unbeeinflussten Einzelpfahls liegen. .

Abb. 3: Pfahlgruppenwiderstand (links) und Gruppenpfahlwiderstände (rechts) in mitteldicht gelagertem Berliner Sand